位置: 首页»

获奖者风采

位置: 首页»

获奖者风采

长期以来,北京师范大学广大教师校友扎根基础教育,在平凡而伟大的岗位上默默耕耘、倾情付出。2024年教师节,北京师范大学正式发布了“四有”好老师校友奖励计划,设立金质奖章、银质奖章,表彰长期坚守在基础教育一线、特别是长期扎根在中西部欠发达地区基础教育一线的优秀校友,激励广大校友争做新时代“四有”好老师,以实际行动助力教育强国建设。

一图读懂!北京师范大学“四有”好老师校友奖励计划

今年的教师节表彰大会,北京师范大学向入选校友颁发了2025年度“四有”好老师校友奖励计划金质奖章和银质奖章。今天,让我们跟随寻访调研团队师生的脚步,一起走近“四有”好老师校友奖励计划金质奖章获得者、宁夏回族自治区石嘴山市第三中学教师马翠玲。

颁发2025年度“四有”好老师校友奖励计划金质奖章,前排中间为马翠玲

马翠玲:三十四载育桃李,一片冰心映贺兰

清晨七点,天光初醒。石嘴山市第三中学的校门尚未完全敞开,马翠玲老师推着那辆相伴多年的自行车进入校园的身影已在晨光中出现。马翠玲,一位在讲台上站了三十四年的教师。寒来暑往,从家到市三中的这段路,她已经走过无数次。新的一天开始了,属于这位化学学科“塞上名师”、属于她无数学生的“泥土事业”,也在这静谧的晨光中铺展开来。

初心如磐:从京师学堂到西北沃土

1991年,北京师范大学化学系本科应届毕业生马翠玲,站在人生的十字路口。繁华都市、优渥岗位向她招手,她却心无旁骛地选择了一条“逆行”之路——回到家乡宁夏,回到母校石嘴山市平罗中学(后调入市三中),站上那方熟悉又陌生的讲台。

“那片土地养育了我,送我到北师大,给了我平台。我要回去,回报它。”这份朴素的乡情,是让她选择回到家乡的根本动力。而更深的力量,则源于高中时代那些德高望重恩师的感召,他们的敬业精神和高超学识成为了马老师心中的灯塔。求学时期喜欢给同学讲题当“小老师”的乐趣,加上恩师一句“化学关乎衣食住行”的点拨,让马翠玲老师在志愿表上坚定地填满了“师范”与“化学”。

初登讲台,现实便深深触动了她。“看着孩子们为理想拼命苦读,小小年纪努力得让人心疼。那一刻我就想,不认真教书,不就是误人子弟?”这份源自心底的疼惜与敬畏,成为她三十四载教育生涯最坚实的底色,更让她深刻体悟到“教师”二字的千钧之重。

马翠玲老师的北京师范大学毕业证

匠心育人:在“放手”与“守护”间点亮科学之光

在石嘴山市第三中学,“氕氘氚”化学社团是许多学生心中神奇的存在。它的创立与发展,深深烙印着马翠玲老师的勇气与智慧。

化学实验,常因试剂的潜在风险和实验室的管理困难让一些老师望而却步。当这个社团面临青黄不接、无人接手的困境时,马老师毅然站了出来。“我是学校的老教师了,我应该担当。”一句承诺,背后是她风雨无阻、寸步不离的身影。她利用课余时间,一丝不苟地培训学生的安全规范和基本操作。

在“严抓”学生实验规范的另一面,她更珍视“放手”的智慧火花。一次萃取实验,学生们遍寻不着分液漏斗,却灵光乍现,用细绳和软导管成功完成了溴水萃取,清晰观察到分层现象。还有学生痴迷于乙炔性质,竟从工厂找来电石,自己动手组装简易发生装置进行实验。面对这些“超纲”操作,马翠玲没有一味制止,反而从中看到了学生们难能可贵的探索精神和自学能力。“化学是科学的启蒙,”她常对学生说,“不一定劝大家未来选择化学,但希望大家都能从这里开始懂得科学。化学是科学的启蒙!”

这个被学生们戏称为“学困生中转站”的社团,成为了创新的摇篮。在这里,失败被宽容,奇思妙想被珍视。化学方程式在瓶瓶罐罐的碰撞中变得鲜活可触,许多迷茫的心灵在这里重新点燃了对知识的热爱,重拾自信。马翠玲老师的课堂也充满活力,她认为“教学就像带小孩,要跟在后面观察引导”。电解实验时学生接反了电极,原电池实验没有现成盐桥,学生们用金属丝、用润湿的纸巾尝试连通……这些颇具创新的“意外”往往引发更深刻的思考。“如果让老师去提前引导这些新意,绝对做不到,但学生的创意能做到。”她欣慰地说。她的课堂没有标准答案,学生可以主动登台讲述和展示自己的思考,让思维碰撞出火花。这种“把讲台交给学生”的勇气,孕育着真正的思考者。

马翠玲老师带领同学们做实验

仁心化育:做每个孩子成长路上的“铺路石”

马翠玲老师的办公室,是学生们心中最温暖的避风港和加油站。面对基础薄弱、甚至一度丧失信心的“学困生”,她有不厌其烦的耐心和独到的智慧。

面对基础薄弱的同学,马翠玲老师“以问题为中心,一点一点拓展”,允许同学“从最空白处开始”。不管问题多么简单,马老师都耐心解答,逐步延伸。

不仅如此,马翠玲老师更深谙如何疗愈考试带来的挫败感。面对考试失利小有退步的同学,马老师也会耐心引导:“你何其幸运!每次考试都在帮你精准找出知识漏洞。这次考了A块,你学了B块,分数自然低;下次你学了C块考了D块,你的知识漏洞又被发现了。积累到高考,知识不就全面了?”她引导学生们穿透分数的迷雾,看到真实的积累;她鼓励学生:“活得年轻一点!今天攻克一道难题,站起来跳三跳:‘我赢了!’用知识武装头脑,享受过程,别过分计较分数。”马翠玲老师真正的让学生相信了:只要每天进步一点点,所有同学都能变得越来越优秀。也正因如此,好多同学都时常来到马老师的办公室和她谈心、聊成绩、聊生活、聊未来。

马翠玲老师总说不要放弃学困生,抓住一个,全班都看着。一个同学的点滴进步就是全班的强心剂,是教学的法宝!在她眼中没有“不可雕的朽木”,因为她坚信每个孩子都有独特的花期和赛道:“今天他可能没进顶尖大学,但明天可能成为优秀的研究生、敬业的员工,甚至行业翘楚。勤奋认真比一时的分数更重要,他们内在的韧性和品格,终将在人生的长跑中闪光。”她让孩子们相信:平凡如微尘,也能在坚韧的燃烧中,照亮自己的前程。

同学们在办公室和马翠玲老师谈心

丹心铸魂:泥土无声,“铺路石”的告白

谈及如何践行教育家精神和“四有”好老师标准,马翠玲老师的答案朴素如脚下耕耘的西北大地,却字字千钧。“人们都说教师是辛勤的园丁,但我觉着教师是泥土的事业,我只能让我的土地变得肥沃,让我的孩子茁壮成长。我们起的作用可能微乎其微,但只要想着引领成长、塑造未来,能做一颗小小的铺路石,就满足了。” 她不赞成标准化“修剪”,深信教育是提供阳光雨露,静待生命以各自姿态绽放。

马翠玲老师视师生关系为“相互成长”的生命共同体。学生一道难题的叩问,可能激发她新的领悟;学生实验中的一次意外“事故”,常让她惊叹思维的奇妙。当学生们在酷暑中排练科普剧,汗透衣衫却目光灼灼时,那份对科学纯粹的渴望与坚持,“非常伟大”,在她心中“不亚于拿奖”。“重在过程,”她动情地说,“被这样的成长感动着,怎能不爱学生?”在共同成就的过程中,“学生成长了,老师也有收获,我们的理想就都实现了”。

课堂上,她将家国情怀融入教学。“为振兴中华而读书”不是空洞口号。她言传身教:真正的价值不在于外在奢华,而在于内心的充实与奉献。

马翠玲老师总说她只是一个普通人,做的也都是平凡的事情。她总是用着那个朴素的帆布包,过着从家到学校两点一线的生活,哪怕已经到了即将退休的年龄却仍然奋斗在教学一线。就是在这样平凡的岗位上,马老师耐心、认真、负责,三十四年如一日,一片丹心沃新苗,真正践行了“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有”好老师标准。

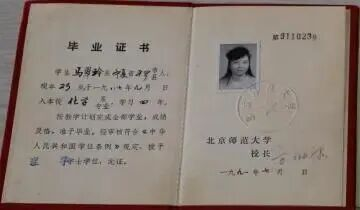

实践队同学一行和马翠玲老师

在石嘴山市第三中学门前合影留念

春风化雨:桃李芬芳,师恩绵长

在石嘴山市第三中学,我们先后和校领导、老师同事、学生和学生家长进行了采访座谈。大家对马老师的描述出奇的一致,都是“生活质朴、治学严谨、兢兢业业、甘于奉献、坚持不懈”。所有人说到马老师几乎都会嘴角上扬。一位校领导盛赞马老师拥有说不完的美好品德,朴实无华、爱岗敬业、春风化雨、言传身教,用三十多年深耕教学一线,在平凡的岗位上做出了不平凡。有的家长谈起马老师和孩子之间发生过的小事,“马老师对待学生就是对待自己的孩子,她愿意和孩子平等的交流”,说到动情处,这位家长几度哽咽。还有一位青年教师一口气说了六个名词来形容马老师,说马老师“是镜子、是旗帜、是标杆、是榜样、是明灯、是丰碑”。

在学生眼里,马老师是一名普通的老教师,甚至只是一位朴实无华却德高望重的老太太,但其实马老师是“塞上名师”,取得多个数不胜数的国家级省市级教学成果,带出过许许多多优秀的学生。在高中化学科目的讲台上,一站就是三十四年。

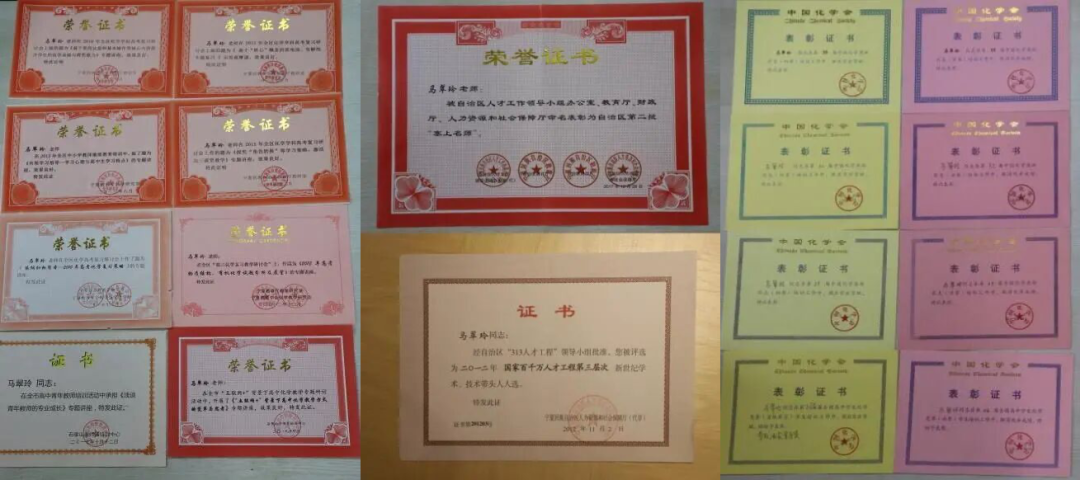

马翠玲老师获得过的荣誉

采风拍摄素材的时候,马老师拿来了她所获的奖状,放到桌子上厚厚的一沓,在这些各级各类荣誉证书中,马老师拿起刚刚开始教书时获得的校级的奖状,只说了简单的几个字:“这是我来时的路”,那一瞬间我们无不动容。

在学生眼中,她是亦师亦友的“翠翠姐姐”,那份严厉藏不住慈爱;在同事心中,她是“行走的教科书”与“定盘星”,哪怕是带徒弟(青年教师)也毫无保留;在家长看来,她是品德塑造的“大先生”,引导孩子树立正确的价值观;在校长眼中,她是“三中的精神图腾”。“拥有马老师,是每一位三中人的福气,她是学校的宝贝。”校长这样说。马老师三十四年扎根一线,她不仅是教学标杆,更是“教育家精神”的活教材,激励着一代代三中人砥砺前行。向马老师学习,不是口号,更是大家发自内心的认同。

实践队师生和马翠玲老师合影

背影如灯:平凡落尽见真淳

三十四年光阴流转,学生口中亲昵的“翠翠姐姐”渐渐变成了饱含敬意的“马老师”。这三个字,是她最珍视的勋章。

采访中,一位今年高中应届毕业的学生轻声说:“高考后我去了北京,特意去了北师大参观,我在化学学院的楼中看到了马老师的照片。出来后我坐在化学学院前的长椅上,就想,这是马老师曾经学习生活过的地方。”那一瞬间,我们看到马老师也眼眶微湿。这是教育这条路上最珍贵的传承的力量。

泥土无言,铺路石无声。马翠玲老师未曾想成为耀眼的星辰,却在西北教育这片广袤而略显贫瘠的土地上,用三十四载如一日的坚守,诠释了“学为人师、行为世范”的北师大校训,书写了“四有”好老师的生动范本。她让世人看到:教育的星辰大海,原来可以是一盏台灯下,那本被岁月磨出毛边的备课本所发出的恒久微光;是清晨校园里,那个推着自行车、背影坚定的师者。这束光,照亮的不只是试管中的反应、试卷上的公式,更是一条条从石嘴山出发,通往知识、通往人格、通往家国担当的辽阔之路。她用生命证明:教育不是灌输,而是用生命影响生命;把朴素活成勋章,把严厉写成诗行,就能在平凡的讲台上铸就育人的丰碑。

马老师在石嘴山市第三中学校园

调研手记

泥土与铺路石

贺兰山下寻访“四有”好老师的心灵叩问

清晨七点的石嘴山三中门前,那个推着自行车、身影坚定的师者,是我们此行追寻的坐标——马翠玲老师。三十四载光阴在她身上沉淀为一种沉静的力量,而深入寻访的过程,则像一场对教育本真的朝圣之旅,不断更新我们对新时代“四有”好老师的认知。

初见马老师,她朴素如校园里的一棵老树。褪色的帆布包、最朴素的衣衫,与办公室里厚厚一沓各级各类荣誉证书形成强烈对比。学生眼中,她只是位“朴实的老太太”,鲜有人知她是“万人计划”领军人才。当马老师轻轻抚摸着一张泛黄的校级奖状,低语“这是我来时的路”时,那份对初心的守护令我们动容。教育者的价值从不依附于外在光环,而在于内心永不褪色的赤诚。马老师用半生践行了“有理想信念”的深意——那是将个人生命轨迹与国家教育土壤紧密相连的自觉,是贺兰山下三十四年如一日的静水深流。

在“氕氘氚”化学社团,我们触摸到马老师“有扎实学识”背后的创新灵魂。面对实验风险,许多教师望而却步,她却以“老教师该担当”的勇气接下重任。她的课堂没有标准答案的限制:当学生遍寻分液漏斗不得,灵光乍现用软导管和细绳完成溴水萃取;当痴迷乙炔性质的孩子从工厂找来电石自主实验——马老师眼中闪烁的是惊喜而非责备。“教学就像领小孩,跟在后面观察引导”,她将讲台交给学生,让知识学习在意外与探索中水到渠成。这份对科学精神的守护,源于她对教育本质的洞察:“化学是科学的启蒙,不一定劝你选择它,但愿你从这里开始喜欢科学。”

更令我们震撼的,是她“有仁爱之心”的化育智慧。她的办公室是学困生的“心灵加油站”。面对高一化学仅十几分的学生,她允许“从最空白处开始”,以问题为圆心耐心拓展;面对考试挫败的孩子,她将其转化为幸运的“漏洞检测仪”:“何其幸运!每次考试都在帮你精准找出知识盲区。”她教会学生用“攻克难题后跳三跳‘我赢了!’”的求索心态享受求知。在她眼中没有“不可雕的朽木”,只有花期不同的种子。“今天他可能没有进入顶尖大学,但明日或成行业翘楚。勤奋认真比一时的分数更重要。”这种对学生的深切信任与鼓励,让教育超越功利,指向生命的辽阔。

而马老师对“有道德情操”的诠释,则充满泥土般的谦卑与哲思。“人们说教师是园丁,但我不能修剪任何一个‘歪瓜裂枣’,”她凝视窗外,“教师是泥土的事业,我只能让土地肥沃,让孩子茁壮成长。”她不赞成标准化“修剪”,深信教育是提供阳光雨露,静待生命以各自姿态绽放。这份认知,让她将师生关系视为“相互成长”的生命共同体——学生在实验中的另辟蹊径启发她领悟新知;酷暑中排练科普剧的汗透衣衫,在她心中“不亚于拿奖”。她会在课堂中言传身教,讲述自己的经历;她会在课后帮助学生解答生活困惑,引导学生规划未来。

在和马老师的学生进行座谈的过程中,一位刚参观过北师大的学生说道:“我坐在化学楼前的长椅上,想,这是马老师曾经奋斗的地方。”那一刻,马老师眼中有泪光闪动。这泪光折射出教育最珍贵的薪火相传——它不在宏大的叙事中,而在平凡的备课本里、在自行车碾过的晨光里、在每一次俯身倾听的对话里。这也让我们一行人感到动容——真正的教育者,从不高踞讲台,而是俯身成为一块“铺路石”,在成就学生的同时,也被生命反哺。

贺兰山沉默,铺路石无言。马翠玲老师以半生步履告诉我们:教育的星辰大海,从来不是遥远的图腾,而是一盏台灯下被岁月磨出毛边的备课本所发出的恒久微光。这束光照亮的不仅是试管中的化学反应,更是一条条从西北小城出发,通往知识、人格与家国担当的辽阔之路。新时代“四有”好老师的真谛,正在于将生命化作一方沃土、一块基石,让每一个平凡的灵魂,都能在坚韧的燃烧中,照亮自己的苍穹。

采访:项志浩、许妍茹、吴佳洁、王嘉怡、张智慧

专业指导教师:吴冬艳、史哲宇

实践指导教师:朱倩倩、李论